みんなを主語に考えていく。可能性を信じながらも

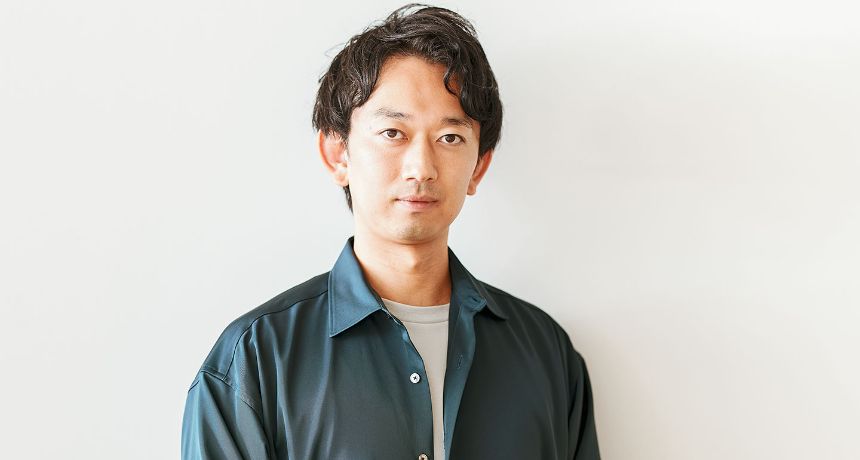

2024年11月、入社3年目を迎える萩森修平がTYPICAの執行役員に就任した。

萩森はTYPICAに入社後、ニューヨーク拠点の責任者としてローンチに携わった後、プロダクトチームの責任者としてニューモデルの立ち上げを推進。2023年11月には、入社当時から思い描いていた通り、妻と息子とともにオランダ・アムステルダムに移住した。

「人とモノの可能性を広げたい」と転職、採用支援を手がけるビズリーチに新卒で入社。その頃から胸に温めてきた「グローバルで挑戦したい」という志を形にしてきた萩森が今、立ち止まることのないような日々の中で思うこととは?

自分にベクトルが向いていた

《もう自分の力じゃTYPICAでやっていくのは無理かな。会社から期待してもらっているのはありがたいけれど、自分がいたところで役に立てないよな……》

2023年8月、萩森は自身の限界を突きつけられたような心境になっていた。

思えば入社直後から、萩森の身には想定外の事態が降りかかっていた。いずれプロダクトチームの責任者を担うための“下積み”として、アメリカ拠点の立ち上げを主導する。その責任者を採用したうえでバトンを渡し、自身は次のステップに進むーー。そんな青写真を描いていたにもかかわらず、採用した責任者が急きょ辞退したために、軌道修正を余儀なくされたのだ。

その対応に追われてすべてが後手にまわった結果、萩森は、目の前の課題解決ばかり追いかけるがゆえに本質的な改善には至らない、というある種の自転車操業状態に陥った。そこに家族でオランダに移住することへの不安やストレスが相まって、体調を崩してしまったのだ。

むろん、海外に行くことで思いもよらぬ人生が開けることへの期待や希望はあった。自分のやりたいこと、実現したい未来のために妻や子どもを巻き込む以上、絶対に成功させなければならないという固い決意もあった。

だが、オランダに移住しても十分やっていけると胸を張って語れるような実績は何もないのだ。TYPICAには子を持つ親の身で日本から海外に移住したスタッフもおらず、ロールモデルは誰もいない。海外生活という意味では、学生時代に1年間オーストラリアでワーキングホリデーを経験したが、それとはまるでわけが違う。言葉には表さなくとも、妻も不安を感じていることは態度や顔色からも伝わってきた。不確定要素だらけの暗闇の中に足を踏み入れていくような状況に家族を巻き込む申し訳なさに、萩森は胸を痛めていた。

いよいよゲームオーバーか。そんな気持ちで退職を検討していることをCEOの後藤に告げたところ、こう言われた。

「これまで自分が担ってきた全ての仕事が中途半端な状態で退職することにShu(しゅう)の良心が痛まないわけないよね? その呵責よりも、困難から逃れることを優先したいのであれば、もちろん退職してくれてもいいよ」

再び考え直した萩森は数日間逡巡した末、「オランダに移住し、TYPICAで働き続けていく」という結論を出した。

「他の会社だったら自分をもっと活かせるのではないか、という考えも常に頭にはあったし、TYPICAにこだわらなくてもいいんじゃないかとも思っていました。でも結局、何も成し遂げていない状態で辞めたところで、単なる逃げでしかないよなと。それに僕が辞めても会社としては痛くも痒くもないからこそ、一矢報いたい気持ちもあったんですよね」

萩森にとって、オランダで働くことを断念するのは、TYPICAで働くことを断念するに等しかった。そもそも本気でグローバルで勝負している会社に賭けてみたいと思って応募したのだ。選考を受けていた時点から、オランダで働いている自分をたえず思い描いてきたのだ。せっかく掴み取ったチャンスを自ら放り出してしまっていいのか、という心の声も萩森を土俵際で踏み止まらせていた。

「能力が足らないという理由で辞めるのは、自分にベクトルが向いている証拠だなと。本当に自分の実現したいビジョンに集中していれば、そんなことを考えないだろうし、できないなりに少しずつできるように頑張っていこうと思ったんです。妻とも話しましたが『オランダには片道切符で行くわけじゃない。もしうまくいかなければ日本に帰ってくればいい』と思えたことで、気が楽になったところもありましたね。

自分のパフォーマンスについても、計画を実現するためのスモールステップの詰め方はまだまだ甘かったし、メンバーに対して絶対に達成するという姿勢を見せられていなかったのもある。成功体験がないために、諦めムードが漂うメンバーを奮い立たせるリーダーシップも発揮できていませんでした。総じて、僕自身のオーナーシップが弱かったなと振り返っています」

後藤は言う。

「萩森は最初から将来の経営者候補として採用していたので、常にその視点で重要な役割や、高いレベルでのフィードバックを与えてきました。体調を崩した後に退職の意向を申し出てきたときも、もし、その時点で中途半端に全てを投げ出すくらいなら将来のTYPICAを担っていくことはできないし、辞めてもらってもいいと思っていた。採用した責任者が急きょ辞退した程度の想定外に翻弄されているようでは、経営者なんて到底務まらないからです。

でも僕は彼の良心を信じていたし、彼は最終的に続けていく決断をした。往々にして、信用は経験を積み重ねるなかで蓄積されていくもの。でも経営においては、最初から信じ合っていればこそ、ともに積み重ねることができる経験が多くなり、その時間が持つ可能性は別次元のものになると思っています。経営の結果は全て業績として表れるのだから、本人の意思や志がそこにあるのならば、彼らの良心を信じてやってみるようにしています」

知らぬ間に可能性が閉ざされていた

愛媛県の地方都市で生まれ育った萩森にとって、海外は意識の外にある存在だった。“限られた世界”で生きることに何の疑問も抱かなかった萩森だが、高校の修学旅行でハワイを訪れたとき「井の中の蛙」を自覚する。

「学校の英語のテストでいい点をとっていても、英語が飛び交う場所に降り立てば何も話せない。当たり前だけど、(英語を母国語とする)地元の人たちは苦もなく英語で会話している。今まで過ごしてきた学校の教室は何だったのか? 世界が分断されているせいで、知らぬ間に自分の可能性を狭められていた。そう気づいたとき、世界に飛び出してみたくてたまらなくなったんです」

萩森は立命館大学に入学後すぐに休学し、ワーキングホリデーでオーストラリアに渡った。帰国後は、大学のキャンパスが近い京都のシェアハウスで暮らし、入れ替わり立ち替わりやってくる外国人旅行者200人以上と交流した。

さらには国際人権団体・NGO Human Rights Watchでインターンも経験。たとえば、女性が抑圧されている国で女性教育の推進のような自由や平等を主張した結果、国から迫害された人が多いというのだ。大学の授業を通して「難民=国を追いやられた気の毒な人たち」というステレオタイプとは違う実態を知ったとき、彼らの可能性が奪われていることに憤りを感じずにはいられなかった。

休学期間も含めた5年間、広い世界に自分をさらし続けた萩森だが、卒業後は「地元に帰り県庁に就職する」道を検討していた。好きなようにやらせてくれた親に恩返しをするためにも、いつでもサポートできる状態をつくっておきたい。きっと両親も自分の選択を喜んでくれるだろう。そう考えて、母に思いを吐露したところ、一瞬の間が空いた後、思いがけない答えが返ってきた。

「あんたが本当にやりたいことってそれなの? 高校、大学と過ごして見つかったやりたいことはそれだったの?」

萩森は当時を振り返る。「自由気ままに生きることに後ろめたさを感じる必要はないのだと気づかせてくれました。きっと母親も僕と同じ葛藤を抱えていたんでしょうね。たまに仕事で疲れている様子や鬱憤がたまっている様子を見て、何かあるんだろうなと常々感じていましたから。

ただ、別の視点から言うと、それは僕が自分の人生の舵取りを他人に委ねていた結果でもある。心の底からやりたいと思えることがないという理由で安易な道を選ぼうとしていたとも言えます。そういう“何かに依存しやすい”自分の性質や傾向を変えたいという思いはずっとあったんですよね」

依存しがちな自分を変える

中学入学後、サッカー部に入部した萩森は、中学3年のとき、ロールモデルとなるような先輩と出会う。それが2学年上の山本(仮名)だった。

萩森が通っていた中学は中高一貫校で、中学と高校は同じキャンパス内にあった。サッカー部は同じグラウンドを使って練習していたため、中学生の頃から高校生のプレーを間近で見ることができた。

先輩たちの中でひときわ目を引いたのが、自身と同じゴールキーパーの山本だった。四国選抜になっていた実力の持ち主とあって、プレーの質の高さは圧巻で、こんな選手になりたいという憧れがおのずと芽生えた。そんな山本から「一緒に練習するか?」と誘われれば否やはなかった。時間があれば、高校サッカー部の練習に混ざる日々が始まった。

山本と一緒に練習するようになると、彼の人間性や性格面に対する尊敬の念も湧いてきた。何ひとつ敵わない先輩から、少しでも何かを吸収して成長したいという一心で萩森は練習に励んでいた。

山本が引退するまでの約1年間、彼の指導のもとで練習を積んだことで、萩森は見違えるほど成長を遂げた。厳しくしごかれたが、それが自身の成長につながっていると思えば耐え抜くことができた。誰かに促されたわけでもなければ、強いられたわけでもない。憧れの人をひたすらに追い続けた先で見つけたのは、自分の中に眠っていた想像以上の伸びしろや可能性だった。

「それは僕にとって大きな原体験です。先輩のように、誰かの可能性を開花させられる人になりたい。自分が走り続ける姿を見せることで、自分のように可能性を広げられる人を増やしたいという気持ちが芽生えたんです」

しかし、山本が卒業してから引退するまでの2年間、萩森は以前の輝きを失っていた。自分なりに試行錯誤するも、山本と練習していた頃に比べれば成長が鈍化したことは明らかだった。手本がなく、試練も与えられない状態で己を高める難しさに直面した萩森は、他人に依存している自身の弱さを痛感していた。

「その人がいなければ、あるいはその環境じゃなければ自分が成長できない状況ってすごく不安定だと思うんです。自分が成長するために環境を変え続けることより、どんな環境でも自分を成長させられる方が望ましい。ただ大学でも前職のビズリーチでも、その先輩と過ごした1年間と同程度の成長を感じられなかったからこそ、TYPICAを選んだところもゼロではないんですよね」

与えられたものを還元していく

TYPICAに入社後、ニューヨーク拠点の責任者に始まり、プロダクトチームの責任者、執行役員と、萩森は倍速で景色が移り変わっていくような日々を送ってきた。プロダクトチームでのニューモデルの開発においては、組織全体を見渡さざるを得ない役割を負ったこともあり、何かを考えるときの主語は自分からみんなへと変わりつつある。

「当初は自分のことで精一杯だったので、2030年までに流通額4000億円、コーヒー生豆のダイレクトトレードの民主化を実現するというTYPICAの目標を達成するために何をすべきかは、ほとんど見えていませんでした。解像度は今もまだまだ粗いけれど、ゼロイチ的な経験をさせてもらったことで以前よりは高まったかと思います。

ニューモデルを開発していく過程で痛感したのは、方針や全体像が決まりきっていないと何も動かないということ。普段の業務でも、オリジン(生産地)チームからコミュニティマネージャーまで、それぞれがオーナーシップを譲り合っているために決まりきっていないことは結構ある。今後は社長の葛西さんと連携を取りながら、覚悟を持って決めきっていくことで意思決定を速め、皆の生産性を高めていきたいなと思っています」

自分には思わぬ可能性があるのだと教えてくれた先輩のように、誰かのロールモデルになれる人間でありたい。15年近く抱いてきたその願望を下敷きとして、TYPICAで高い次元を目指して格闘する自分の姿を見せることで後に続く人を増やしたいーーという志もまた、萩森には大きなよりどころのひとつだった。

「これまで何度リングの上でダウンして、10カウントを聞いてきたかわかりません。外野からは『お前もう負けてるよ』と言われるかもしれないけれど、僕にとっての負けは勝負を投げ出して諦めてしまうこと。天井を見上げながらでもファイティングポーズを取って、膝だけでも立とうとする。それを繰り返すことで見えてくる世界線もあるのかなと思っています。

ただそれは、あくまでも僕個人の話。目の前のことに一生懸命取り組んでいたら、いつの間にか結構高いところまで登ってきていたと感じる経験は、TYPICAに限らずいろいろありましたけど、誰もがそういうふうに山を登っていけるわけじゃない。自分が前進している姿を見せるだけでは人はついてこず、可能性も開花されないと気づいたんです。

思えばこの2年間、もっといえば生まれてからの31年間、与えてもらうばかりの人生でした。今後は得てきたものを還元していくという意味でも、それぞれの向かいたい方向や歩み方、特徴を踏まえて一緒に道をつくっていきたいなと。モノや人の可能性が開花された社会というのは、その先で実現できるんじゃないかと思っています」

一方、後藤の頭の中ではすべてがシナリオ通りに進んできた。他のスタッフよりも高いハードルを与え、厳しく接してきたのも、萩森の可能性を信じるからこそだ。

「彼の努力する姿勢や、一つひとつの物事に丁寧に向き合う誠実さには目を瞠るものがあります。たとえばニューヨーク拠点の立ち上げのとき、氷点下が当たり前の環境でも、早朝から一日中ロースターをまわって、決めた目標を達成しようと愚直に行動する。そして一日の最後には必ず、その成果に対する受け取り直しを一つひとつ僕に共有する。当時は彼の英語力も十分ではなかったから、見えない苦労もたくさんあったでしょう。

実はその時も、彼が弱音を吐いて逃げそうになったことがあるのですが、こちらが魂で対話すれば、どれだけ大変でも魂で聞こうとするのが彼の素晴らしいところ。だいいち心が折れそうになるのも、逃げ出したくもなるのも、本気で取り組んでいるからこそ。

萩森が大学時代にインターンをしていたHuman Rights Watchの東京事務所創設メンバーや、彼が社会人として働きながらも7年間ボランティアで実行委員を務めたICCサミットの運営代表、そしてご出資いただいたベンチャーキャピタルからのお墨付き。さらには、母親の愛情に応え、自分が本当にやりたいことを問い直したうえで、地元に帰らず挑戦すると決めた彼の真摯さ……。TYPICAが生まれるずっと前から変わらなかった彼の生き様への信頼があったからこそ、採用時に決めた通り、今回の執行役員就任につながっています。「人とモノの可能性を広げたい」と真に追求する彼ならきっと、組織の規模を10倍、100倍に伸ばしていけると僕は確信しているんですよね」

※ 2022年公開のナラティブはこちら