「最大多数の最大幸福」をあきらめない。たとえ板挟みになってでも

ベンチャー企業やスタートアップは、ある一定の規模や知名度を得ると大企業から人が流れてくる現象が生じる。伝統的な商習慣が根強いコーヒー業界に流通革命を起こすべく2019年に創業したTYPICAでも、ここ1〜2年、その動きが起こっている。

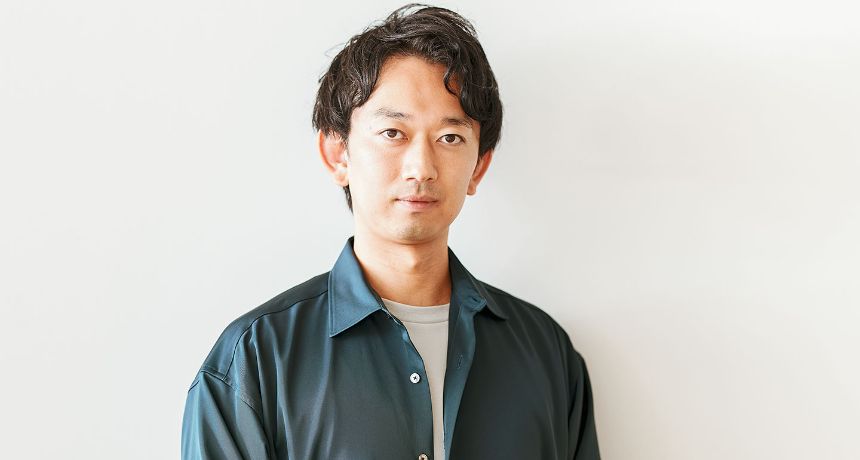

そのひとりが、2024年3月に入社した品川亮太である。東京大学卒業後、コーヒー豆の対日輸入量のうち約3分の1を取り扱う丸紅のコーヒー部門で10年ほど働いたのちTYPICAに転職。現在は、コーヒーエキスパートとして中大手のロースターへの拡販を進めるとともに、オリジンチームにて最適なオファーをつくるべく力を注いでいる。

なぜ品川は、安定的に航行を続けられる巨艦から下船し、自分たちでパドルを漕ぐカヌーのようなスタートアップに乗り込んだのか?

離れられなかったコーヒーの世界

従業員5000人規模、グループ全体では50000人規模の丸紅において、品川は優秀なメンバーとレベルの高い仕事を進めていくことにやりがいや自身の成長を感じていた。盤石な経営基盤に裏打ちされた安定性、信頼性がもたらす恩恵も多々あった。一方で、革新的なことに取り組むハードルは高く、新しいスキルも体得しづらい。このままで本当にいいんだろうか──。

品川が、かねてから胸にあったその不安や危機感を行動に変えるきっかけになったのは、日本で一緒に暮らしていた妻の転勤だった。2022年に妻がニューヨークに移住してからしばらくは別々に暮らしていたが、寂しさが募ったこともあり、新しい一歩を踏み出すと決めたのだ。

せっかく辞めるなら、コーヒーから離れてまったく新しいことをやってみよう。そう思いながら転職活動を進めていた品川だが、心を射抜くような仕事には出会えなかった。選考にも身が入らず、志望動機を語っても言葉に熱が乗っていないことは自分自身が一番よくわかっていた。最終的に、コーヒーの世界に居続けると決めた品川は、同じ業界でもまったく新しいモデルで事業を推進するTYPICAへの転職を決めた。

「コーヒービジネスの好きなところは、信頼関係や持ちつ持たれつの関係によって成り立っている側面が強いこと。価格や品質だけでなく、相手が信頼できるかどうかも取引するサプライヤーを選ぶ重要な基準になっていたし、サプライヤーも信頼できる相手には優先的に良い原料を供給してくれた。単なる取引先にとどまらない関係を築くプロセスにやりがいを見出していたので、丸紅時代は一度も異動希望を出したことがありません」

生産地から日本に生豆を輸入するまでには、サプライヤーはもちろん、海運業者、倉庫業者、社内の関連部署、産地の現地スタッフまで、複数の利害関係者が関わる。「商社マン」といえば華やかに聞こえるが、双方の利益を調整するコーディネーター、オーガナイザーとして、地味な役割を担うことも少なくない。

「必ずしも全員の利害や価値観が一致するわけじゃない、というより全員がハッピーになる回答を出すことは不可能といってもいい。だとしても、できる限りうまく調整して“最大多数の最大幸福”を生み出せるよう常々意識していましたね」

同じ業界である以上、TYPICAでもそのポジショニングは似ているが、目指す幸福の形は大きく異なる。既存のビジネスモデルを軸に勝負する丸紅に対し、業界の常識を塗り替えようとしているTYPICAでは、自分たちの理想を追求すること、共感者を増やしていくことに軸足が置かれている。従来、国際相場価格に翻弄されてきた生産者から生豆を固定価格で買い取る仕組みが、その一例である。

「それは生産者にとっては一長一短で、結果的に相場が上がったときには機会損失になるけれど、価格が下がったときにはリスクヘッジになる。たとえ合意の上で進めていても、いざ相場が上がるとその価格で売りたいと思うのが人情です。ましてや、 日々の生活に汲々としていて、来年も十分な収穫が約束されているとは限らない農家は、稼げるときに稼いでおきたいと思うもの。

それを踏まえたうえでTYPICAの理念やビジョンを訴求し、そこに共感してくれる人たちとビジネスを進めていきつつも、譲歩した方がいいところは譲歩する。その落とし所を見出すのが本当に難しい。生豆取引の実態や現実を目の当たりにしてきた身として、チームが理想だけで突っ走らないように調整しつつも、自分自身がこれまでの経験にとらわれて可能性を閉ざしていないか、という視点は常に持っていなければいけない。ニーズがあるから売れる、ではなく、世界はこうあるべきだから売っていく、といった考え方に馴染んでいく必要性も感じています」

幸せの合計値を高めるために

品川の人間性の基盤が形作られたのは、小学生時代のことだ。日本で生まれ育った品川は、親の仕事の都合で小学校低学年の時にアメリカに移住。英語をまったく話せない状態で、現地の学校に放り込まれた。

慣れない環境で生き延びるには周囲に自分を溶け込ませていくしか道はなかった。無意識にやっていたからか、今となっては記憶はおぼろげだが、相応の苦労はあっただろう。さらに中学に入るタイミングで日本に戻ってきた際は、ほとんど馴染みのないカルチャーに適応していくことを求められた。

その経験はやがて、自己主張したり、自ら集団を率いたりするのではなく、一歩引いて状況を俯瞰しながら皆の幸せの合計値が高い状態をつくろう、という姿勢を育んでいった。

大学のテニスサークルで幹部を務めていたときのことだ。サークルに所属するメンバーの間には、テニスに対する情熱や本気度に個人差があった。本来、サークルに序列のようなものはないが、テニスがうまいメンバーや練習の参加率が高いメンバーの方が偉いという空気が醸成されていった。となると会議でも彼らの意見が通りやすくなり、それを快く思わないメンバーとの間で溝が生じていく。そんな状況を、品川は見過ごせなかった。

「テニスがうまいことがすべてじゃない、ムードメーカーとしてサークルを盛り上げるという貢献の仕方もあるし、単に人脈をつくる目的で活動する人がいてもいいと考えていたからです。ただどちらの意見もわかるし、一方に肩入れするのは性に合わなかったので、中立性を保ちながら調整役、橋渡し役を担うようにしていました。

それは一例で、昔からよく板挟みになることが多かったんですよね。もちろん何も問題が起こらず、自分が介入せずに済むのならそれが一番だけど、気づいたら板挟みになっているというか、結局はそういう役割を心地よく感じているんだと思います」

就職活動中、品川が商社を第一志望に据えていたのも、自分の強みや特性を自覚するからこそだった。海外経験で培った英語力を活かしながら、異なる価値観を持った人々の関係を取り持つ仕事として、商社が最適解だと思えたのだ。

「もちろん、生産国の人たちはそれぞれ商習慣や文化が違うから大変なことも多い。納期から遅れるのは当たり前で連絡は滞りがちだし、品質トラブルも日常茶飯事。その違いを受け止めたうえで、どうビジネスをスムーズに動かしていくかが一番悩ましいところであり、やりがいでもありました。

お客さんがサプライヤーに不満がある場合にしても、それをそのまま相手に伝えるだけでは、状況の改善は見込めない。相互理解を促せるように、相手の事情や思いを伝えて関係を取り持つことも多かったですね」

品川は丸紅の社内でも、調整役としての本領を発揮していた。大企業特有の上下関係や暗黙のルールに従わなければならない空気感が苦手で、行動を起こさずにはいられなかった。たとえば社内での発言権が弱く、言いたいことがあるのに言えていない人の意見を吸い上げて上層部に伝えるなど、組織が淀んでしまわないように働きかけることを繰り返していた。

「ボタン一つ掛け違えただけでも組織は回っていかなくなるし、その状態が続くとどんどん組織は不健全になっていくものだと思います。やっぱり、誰かがいい思いをしている裏で、誰かが嫌な思いをしているような状態にはしたくない。全員がハッピーになる方法はないとわかっていても、“最大多数の最大幸福”は諦めたくない。TYPICAでは、高い理想の実現を目指しているからこそ、綻びが出てしまいがちな足元を整えていくことも、自分の役割だと認識しています」

道のりは険しくとも希望はある

気候変動によりアラビカ種のコーヒー栽培適地が現在の50%にまで減少する「2050年問題」が懸念されるなかで、コーヒー業界でもサステナビリティが常套句になってしばらくの時が経った。だが、具現化することは口で言うほどたやすいものではない。

このまま現在の状況が続けば、コーヒー生産量の減少や品質低下につながり、生活者も美味しいコーヒーを楽しめなくなる。サステナビリティを実現するためには、生産者から適正価格で生豆を購入し、サプライチェーンに関わる各企業が業界全体の利益を考えて実践することが必須条件だ──とわかっていても、それが建前にすぎない現実を品川は幾度も見聞きしてきた。

「日本は小売が強いこともあり、コモディティコーヒーの世界では一円でも安くという価値観がまだまだ根強く、上場企業なら株主のために利益を追求しなければいけない。適正価格を維持するために最終価格が上がるのならば、消費者の理解を得なければいけない。どこかで誰かが自分たちの利益や目先の利益だけを考えて動いた場合、サステナビリティは絵空事になってしまいます」

透明性あるダイレクトトレードを推進することでサステナビリティを実現しようとしてきたTYPICAも今、「扱う数量が増えないと価格が下がらないが、価格が下がらないと数量が増えない」ジレンマに直面している。歴史の浅さゆえ、リスクを好まない中、大手の顧客から信頼を得るのも容易ではない。業界の構造ごと変えようとするダイナミックな挑戦ゆえ、険しい道のりが続いていくことは想定されるが、品川は冷静に未来への希望を口にする。

「今年の8月に動き始めたニューモデルの運用次第では、大きく飛躍していける可能性があります。どうなるのか未知数なところもあるけれど、その挑戦を楽しんでいきたいなと。学生時代の部活やサークルしかり、趣味であるライブへの参戦しかり、皆と同じ対象に熱狂するのが好き、というのも、TYPICAで働くことを選んだひとつの理由ですからね」